Soziologe Steffen Mau: Wie sich die AfD zur Vertreterin des Ostens stilisiert

Die AfD versucht, aus Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland einen Kulturkampf zu machen, sagt der Soziologe Steffen Mau. Er rät dazu, Unterschiede anzuerkennen und macht einen Vorschlag für mehr Bürger*innenbeteiligung.

IMAGO / photothek

Steffen Mau ist Soziologe für Makrosoziologie am Institut fuer Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin.

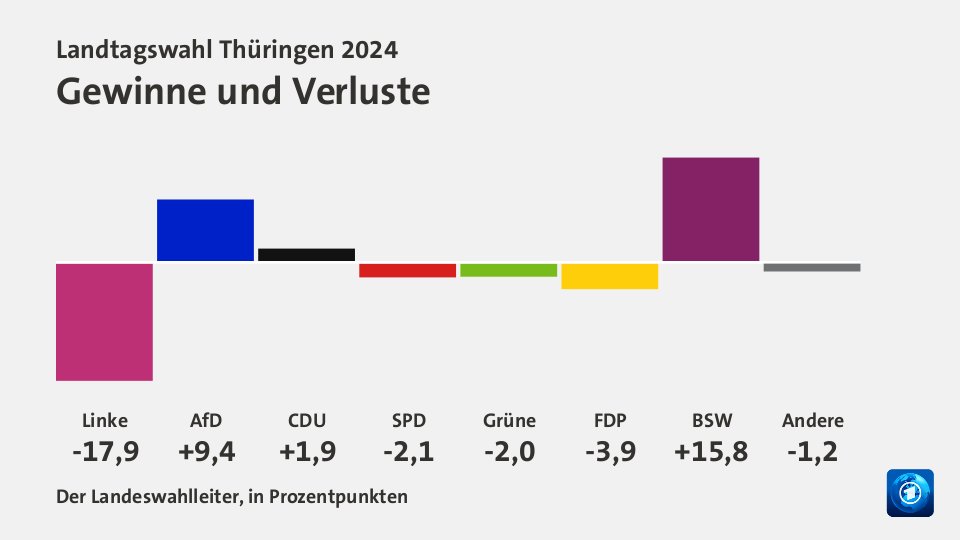

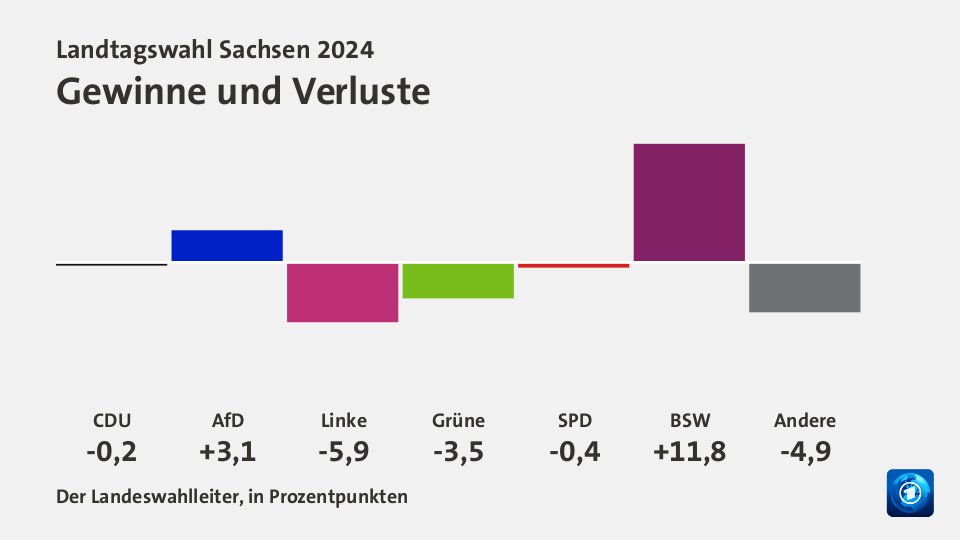

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Anfang September war vielfach von einem „Beben“ die Rede. Hat Sie das starke Abschneiden von AfD und BSW überrascht?

Nein, ich habe es eher erwartet. Überrascht hat mich, wie präzise die Vorhersagen in den Wochen davor gewesen sind.

Wie erklären Sie sich das Ergebnis?

Die AfD hat schon seit Monaten und zum Teil seit Jahren hohe Zustimmungswerte in Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen und in Thüringen. Sie gilt zwar in beiden Bundesländern als gesichert rechtsextrem, aber offenbar gibt es genügend Menschen, die das nicht abschreckt. Zum Teil geben sie der AfD ihre Stimme, weil sie ihr rechtsextremes Weltbild teilen, zum Teil aber auch aus Frust und Unzufriedenheit. So etwas zahlt immer bei einer populistischen Partei ein – was sich auch beim BSW bemerkbar macht. Als Stand-up-Partei konnte das BSW aus dem Nichts eine große Anzahl Wähler*innen mobilisieren. Sie spricht vor allem Menschen an, die gesellschaftspolitisch konservativ und umverteilungspolitisch progressiv eingestellt sind. Beim BSW kommt noch ein Schuss Nostalgie hinzu: Viele Wähler*innen verklären das industriegesellschaftliche Modell der Bundesrepublik der 1970er Jahre mit einer geschlossenen Volkswirtschaft und starken Sozialpartnern. Das ist in Ostdeutschland offenbar sehr anschlussfähig.

Die AfD gilt mittlerweile bei vielen als die Partei, die ostdeutsche Interessen am besten vertritt. Können Sie das nachvollziehen?

Ich kann nachvollziehen, warum man die Vertretung ostdeutscher Interessen politisch ausbeutet. Das Thema lag lange brach, da die etablierten Parteien einen großen Bogen um diese Art Ostbewusstsein gemacht haben. Das Thema galt zum einen kontaminiert durch die DDR-Diktatur. Zum anderen wollte man es auch nicht verstärken, da die Ost-West-Differenz ja überwunden werden sollte. Trotzdem war die Ost-Identität immer da. Sie hat sich über die Zeit gewandelt und artikuliert sich jetzt neu, auch in einer Art Trotz-Mentalität. Das hat die AfD in den Landtagswahlkämpfen sehr geschickt bespielt und der Linkspartei als Vertretung des Ostens den Rang abgelaufen. Sie bespielt die Ost-West-Differenz allerdings im Sinne eines Kulturkampfs.

Wie meinen Sie das?

Der Westen symbolisiert in der Erzählung der AfD einen zu laschen Umgang mit der Migration, ein dekadentes Männer- und Familienbild und ähnliches. Der Osten wird demgegenüber als Gegenbild konstruiert und als Bollwerk gegen all die Entwicklungen, die die AfD ablehnt. Ergänzt wird das durch eine antiwestliche und zum Teil antiamerikanische Haltung. Das BSW versucht übrigens ganz ähnlich, die Ost-West-Differenz in einen größeren Meta-Konflikt einzuspannen.

Wie sollte „der Westen“ darauf reagieren?

Jedenfalls nicht so überhysterisch wie es im Moment der Fall ist. Ich kann zwar den Impuls verstehen, dass man sich im Westen fragt, wie man mit dem aufkeimenden Nationalismus und dem antiliberalen Ressentiment in manchen Teilen Ostdeutschland umgehen soll. Da geht dann die eine oder andere Wortmeldung auch mal daneben. Ich warne aber davor, das alles als Ost-West-Konflikt zu interpretieren, denn der Umgang mit der AfD ist auch ein Ost-Ost-Konflikt. Weit mehr als die Hälfte der Ostdeutschen wählt nach wie vor demokratische Parteien und versucht, sich dem Rechtsruck entgegenzustemmen. Denen fällt man mit Pauschalurteilen über „den Osten“ ganz klar in den Rücken. Denn klar ist: Diese Ost-Ost-Auseinandersetzung muss geführt werden.

In Ihrem Buch „Ungleich vereint“ schreiben Sie von einem „Gefühl der Nichteinbezogenheit“ in politische Entscheidungen und von einer „Veränderungsmüdigkeit“ der Ostdeutschen. Wie lässt sich das ändern?

Die Veränderungsmüdigkeit ist sicher ein Ergebnis der großen Umwälzungen, die die Menschen in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung erlebt haben. Daraus lässt sich ein Grund für die Gegenwehr gegen alle empfundenen oder realen Zumutungen, sei es beim Heizen oder bei der Zuwanderung, ableiten. Hinzu kommt, dass die Interessenvermittlung über Parteien in Ostdeutschland nicht gut funktioniert, weil sich Parteien dort bisher nicht im Ansatz so etabliert haben wie im Westen. Auch das Vereinswesen ist in dieser Hinsicht viel schwächer ausgeprägt. Das führt zu einem Gefühl, dass alles gut und schön ist, solange der Staat die eigenen Interessen bedient. Ist das nicht der Fall, wird ihm gleich ganz grundsätzlich die Legitimation abgesprochen. Eine Chance, demokratische Entscheidungen so zu treffen, dass sich auch das Gros der Menschen damit identifizieren kann, sehe ich deshalb in mehr direkter Beteiligung.

Steffen Mau,

Soziologe

Ich warne aber davor, das alles als Ost-West-Konflikt zu interpretieren, denn der Umgang mit der AfD ist auch ein Ost-Ost-Konflikt.

Also mehr Volksabstimmungen?

Ich würde weniger auf plebiszitäre als vielmehr auf deliberative Möglichkeiten setzen. Mein Vorschlag sind daher Bürgerräte, wie sie ja von der Bundesregierung bereits zur Frage der Zukunft der Ernährung ins Leben gerufen wurden. Sie sind nicht als Ersatz der Parteien und der repräsentativen Demokratie zu verstehen, sondern als Ergänzung. Praktisch würde es so ablaufen, dass Menschen per Losverfahren für diese Räte ausgewählt werden und dann versuchen, zu vorher festgelegten politischen Fragen Kompromisse und Lösungen zu finden. Ein Vorteil der Bürgerräte wäre, dass sie relativ immun sind gegen jegliche Form der Elitenkritik, weil die Entscheidungen aus der Mitte der Gesellschaft kommen.

Aber besteht dann nicht die Gefahr, falsche Erwartungen zu wecken, wenn am Ende doch gewählte Politiker*innen entscheiden?

Die Bürgerräte dürfen natürlich keine Beteiligungsillusion sein. Die Parteien sind schon verpflichtet, die Vorschläge des Gremiums aufzugreifen und in dessen Sinne zu entscheiden. Ansonsten führt das zu zusätzlicher Frustration und im schlimmsten Fall einer Radikalisierung. Ganz praktisch könnte man zum Beispiel eine Befassungspflicht für die Parlamente mit den Vorschlägen von Bürgerräten in die Landesverfassungen aufnehmen. Ein etwas radikalerer Ansatz wäre, Bürgerräte zu einer Art dritten Kammer zu machen, in der gewählte Volksvertreter*innen und ausgewählte Bürger*innen vertreten sind und gemeinsam verbindliche Entscheidungen treffen. Für Bürgerräte müssten wir übrigens nicht gleich unser ganzes politisches System umbauen. Wir könnten das erstmal laborartig testen und die Räte dann in die Fläche ausrollen.

Auch nach Westdeutschland?

Natürlich. Wenn sich die Bürgerräte bewähren, sollten sie nicht exklusiv Ostdeutschland vorbehalten sein. Nach der Wiedervereinigung waren Impulse von Ost nach West ja nicht gewünscht. Das könnte man auf diese Weise etwas nachholen. Ostdeutschland könnte damit zum Experimentierfeld für die gesamte Bundesrepublik als einer lernenden Demokratie werden.

„Warum der Osten anders bleibt“, heißt es im Untertitel Ihres Buches. Von einer Angleichung an den Westen, wie sie lange angestrebt wurde, wollen Sie also gar nicht sprechen. Wäre der 35. Jahrestag des Mauerfalls vielleicht ein guter Zeitpunkt, diese Unterschiede einfach anzuerkennen?

Wir sollten zumindest aufhören, einer Chimäre hinterherzulaufen. Bayern ist nicht so wie Niedersachsen und das finden auch alle richtig so. Zudem gibt es Dinge, bei denen sich der Osten gar nicht an den Westen angleichen sollte, bei der Abdeckung mit Kita-Plätzen etwa oder bei der Theater-Dichte. Bei den gleichen Lebenschancen dagegen sollten wir keine Abstriche machen und dem Auftrag des Grundgesetzes treu bleiben. Und auch was die Frage der Demokratie angeht, möchten wohl nur die wenigsten einen Absturz in autoritäre Strukturen. Insofern rate ich in manchen Bereichen zu mehr Gelassenheit und in anderen dazu, notwendige politische Auseinandersetzung auch zu führen.

Das Buch:

Steffen Mau: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt, Suhrkamp 2024, 18 Euro, ISBN 978-3-518-02989-3

Dirk Bleicker | vorwärts

ist stellvertretender Chefredakteur des vorwärts. Er betreut den Bereich Parteileben und twittert unter @kai_doering.

"Ein Vorteil der Bürgerräte…

"Ein Vorteil der Bürgerräte wäre, dass sie relativ immun sind gegen jegliche Form der Elitenkritik, weil die Entscheidungen aus der Mitte der Gesellschaft kommen."

Leider wieder eine völlige Fehleinschätzung. Solche "Räte" kennt man noch aus DDR-Zeiten, damals als "Sowjet" bezeichnet. Nicht ganz zufällig findet sich diese Bezeichnung auch im Namen "Sowjetunion". Gerade für Ostdeutsche haben solche "Räte" von vorherein einen negativen Beisgeschmack.

Zudem ist die Besetzung dieser "Räte" völlig intransparent und undemokratisch. Hier wir mal wieder nur das Losverfahren erwähnt aber nicht, das sich die Ausgelosten auch vorher zur Thematik äußern sollen. Erst dann werden die Mitglieder ausgewählt. Wer sich hier also kritsch zur vorgegebenen Thematik äußert, wird sicherlich tendenziell eher nicht eingeladen. Somit bleiben alle Kritiker von Anfang an ausgeschlossen. Falls das Verfahren doch nicht so ablaufen sollte bitte ich um Beweise, dass auch Kritiker in diese Räte aufgenommen werden.

da muss ich aber widersprechen. Gerade wenn die parlamentarische

n Mehrheiten bröckeln und die Parteilandschaft ausfranst, dann müssen wir unseren Einfluss in anderer Gestalt sicherstellen, und da sind Bürgerräte und Räte allgemein das Mittel der Wahl. Ich bin dafür, lieber heute als morgen damit zu beginnen

Bei Ihnen weiss ich wirklich…

Bei Ihnen weiss ich wirklich nicht woran ich bin. Meinen Sie das wirklich ernst oder ironisch? Heutzutage verschwimmen da die Grenzen oftmals.

Bürgerräte

Bürgerräte haben mit Sowjets nichts zu tun. Hängt man sich am Begriff auf, müsste man auch den Bundesrat, Stadträte, Gemeinderäte etc. kritisieren.

Das Losverfahren ist weder intransparent, noch undemokratisch. Bei jedem Bürgerrat wird der Ablauf des Verfahrens transparent dargestellt. Die Abfrage der allgemeinen Haltung zum jeweiligen Thema (z.B. Klimaschutz: sehr besorgt - gar nicht besorgt) dient lediglich dazu, zu verhindern, dass Bürgerräte auch hier in ihrer Zusammensetzung den verschiedenen in der Bevölkerung vorhandenen Haltungen entsprechen. Niemand wird wegen seiner eigenen Haltung bei einem Bürgerrat nicht berücksichtigt.

Losen ist zudem demokratischer als Wählen. In einer Losdemokratie haben alle die gleiche Chance auf Beteiligung. Die Teilnahme an Bürgerräten ist voraussetzungslos. Für ein dauerhaftes politisches Engagement in Parteien bis hin zu Parlamentsmandaten bedarf es hingegen umfassender Ressourcen an Zeit, Bildung, Geld, Vernetzung, rhetorischer Fähigkeiten etc. Deshalb dominieren in unseren Parlamenten Akademiker. Der Bundestag besteht zu 87 % daraus. Bevölkerungsanteil: 20 %.

Mehr Informationen zu Bürgerräten unter http://www.buergerrat.de

Gegen das Losen gibt es…

Gegen das Losen gibt es nichts einzuwenden. Es geht mir auch um den späteren Verlauf.

"Niemand wird wegen seiner eigenen Haltung bei einem Bürgerrat nicht berücksichtigt. "

Und genau das glaube ich eben nicht. In den Corona-Gremien damals waren ja auch keine Kritiker der Maßnahmen, mit der Begründung das das ja nicht hilfreich wäre. Warum sollte das jetzt anders sein? Ohne das man transparent nachvollziehen kann, das auch explizite Kritiker eines Themas eingeladen werden, vertraue ich den Bürgerräten überhaupt nicht und lehne diese als undemokratisch ab. Außerdem brauchen mündige Bürger keine "Experten", die für sie das Thema "einordnen". Im Prinzip dienen die Bürgerräte dazu, die Mitglieder vom Standpunkt der "Experten" zu überzeugen.

Losverfahren bei Bürgerräten

Als Mitorganisator diverser Bürgerräte kann ich Ihnen versichern, dass die Haltung der Ausgelosten zum anstehenden Thema bei der personellen Zusammensetzung keine Rolle spielt. Minutiös dokumentiert ist hier z.B. die Auslosung des Bürgerrates „Ernährung im Wandel“: https://www.buergerrat.de/aktuelles/buergerrat-zu-ernaehrung-ausgelost/

Derzeit wird ein Bürgerrat zur Aufarbeitung der Corona-Politik diskutiert. Umfangreiche Informationen zu Corona-Bürgerräten finden Sie hier: https://www.buergerrat.de/aktuelles/mit-buergerraeten-gegen-corona/

Experten in Bürgerräten dienen nicht dazu, die Teilnehmer in ihrem Sinne zu beeinflussen, sondern diese mit den notwendigen Informationen auszustatten. Bei der Expertenauswahl wird auf Meinungsvielfalt geachtet.

Kritiker sehen die Möglichkeit einer Manipulation von Bürgerräten durch eine einseitige Expertenauswahl. Da die eingeladenen Fachleute meist öffentlich bekannt sind, kann eine schlechte Expertenauswahl aber erkannt werden. Wenn eine Regierung oder Verwaltung eine bestimmte Fachperson verhindert oder der Bürgerrat-Durchführer sich weigert, eine nachgefragte Experten-Meinung einzuholen, fällt das auf.

In Bürgerräten finden die eigentlichen Debatten in kleinen Gruppen statt, zu denen weder die Expertinnen und Experten, noch Medien oder Politikerinnen und Politiker Zutritt haben. So wird sichergestellt, dass sich in einem geschützten Raum eine ehrliche und ergebnisoffene Diskussion entfalten kann und niemand Sorge vor „peinlichen“ oder „unerwünschten“ Äußerungen haben muss. Die Rolle der Experten wird wie der gesamte Bürgerrat-Prozess zudem oft von unabhängigen wissenschaftlichen Instituten beobachtet, ausgewertet und bewertet. Auch dadurch würden Manipulationsversuche auffallen.

"Experten in Bürgerräten…

"Experten in Bürgerräten dienen nicht dazu, die Teilnehmer in ihrem Sinne zu beeinflussen, sondern diese mit den notwendigen Informationen auszustatten"

Nein, natürlich nicht...

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/erstes-mitglied-ve…

Experten in Bürgerräten

Zwei von 160 Teilnehmern haben den Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ wegen inhaltlicher Unzufriedenheit verlassen. Dem einen war der Bürgerrat zu grün, dem anderen nicht grün genug, Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte.

Generell gilt: zwei von 160 sind nicht repräsentativ. Die unabhängige wissenschaftliche Evaluation des Bürgerrates belegt eine hohe Zufriedenheit der meisten Teilnehmer und die Einhaltung der für Bürgerräte geltenden Qualitätsstandards: https://www.buergerrat.de/aktuelles/instrument-buergerrat-hat-sich-bewa…

Bürgerräte auch in Westen

Die Frage nach Bürgerräten "auch im Westen" ist etwas unglücklich, denn da kommt die Losdemokratie her. In Deutschland werden bereits seit 1972 zufällig geloste Planungszellen durchgeführt. Seitdem gab es unter diesem Namen rund 80 Verfahren.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Bürgerräte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit explodiert. In Deutschland stellen die westlichen Bundesländer den Großteil der Verfahren. Baden-Württemberg hat seit 2019 bereits eine Reihe von landesweiten Bürgerforen durchgeführt. Mehrere Kommunen haben bereits mehr als einen Bürgerrat einberufen. In Aachen und Lüneburg gibt es die ersten ständigen Bürgerräte, in denen in immer wieder neuer geloster Zusammensetzung immer wieder neue Themen beraten und Empfehlungen dazu entwickelt werden.

Mehr Informationen dazu unter http://www.buergerrat.de